ACTUALITÉ

Les défenseurs syndicaux ne seront plus automatiquement issus des syndicats représentatifs

Par une décision du 14 septembre 2021 (Décision n° 2021-928 QPC ), sur requête de la Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière ( CNT-SO ), le Conseil Constitutionnel vient de juger que la restriction de la désignation des défenseurs syndicaux aux syndicats représentatifs n'est pas motivée : " le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d'une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction ".

Aujourd'hui, les défenseurs syndicaux, demain, les conseillers prud'hommes

et les conseillers du salarié ?

Espérons que certaines officines travesties en syndicat n'en profitent

pour monter des bizness juteux avec la défense syndicale.

14/09/2021

*

Le dépassement de la société de capitaux par l'entreprise

Jacques Barthélémy, avocat au service du patronat,

vient de publier une

tribune.

Il veut veut que le CSE ait plus de facultés de signer des accords. Ce

faisant, il ne dit pas qui perdrait cette faculté : les syndicats, étrangement

absents de l'analyse.

Il préconise de sortir l'employeur de l'institution de représentation

du personnel du fait de sa double casquette de membre de l'institution qui représente

le personnel face à l'employeur et … d'employeur. C'est une bonne

chose.

Il prône des stratégies visant à privilégier la pérennité

de l'entreprise, notamment grâce à l'acceptation de réductions

temporaires d'avantages attribués au personnel lors de difficultés

économiques. Par contre, il ne demande pas de réductions temporaires

des avantages consentis aux actionnaires, ni aux dirigeants de l'entreprise.

Un deux poids-deux mesures qui démontre l'aveuglement idéologique

de l'avocat Jacques Barth

12 septembre 2021

*

LinkedIn, naturopathie et formation professionnelle

Un salarié qui voudrait se former aux « soft skills » via

le site moncompteformation peut choisir l'entreprise F2I. Celle-ci sous-traite

son contenu à « LinkedIn-teachning », la filiale de formation

du leader du réseau social professionnel. La formation aux « soft

skills » de LinkedIn promeut la naturopathie, le tout, arrosé de

physique quantique.

Le site moncompteformation est administré par la Caisse des dépôts et consignations et le financement est abondé par les entreprises, au titre de la formation professionnelle.

La vidéo

de présentation complète est sur le site DailyMotion.

2 juin 2021

*

LE BAREME D'INDEMNISATION DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ENCORE REMIS EN QUESTION

Le barème des indemnités pour les licenciements abusifs date du 23 septembre 2017. Décrié par les syndicats de salariés, il est combattu par un certain nombre de juridictions et donne lieu à de multiples jugements et arrêts écartant ce barème et indemnisant plus les salariés. La Cour de cassation a rendu son avis et considère que le barème est applicable.

La cour d’appel de Reims a rendu deux décisions le 9 décembre 2020 (n° RG 19/01136 et 19/01137), dans la droit ligne de celle déjà rendue le 25 septembre 2019 : effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne reconnu contre l’avis de la Cour de cassation ;

Distinction entre deux types de contrôle de conventionnalité, « in abstracto » et « in concreto » ; pas besoin pour le salarié de justifier au préalable que son préjudice dépasse le barème ; en revanche, le salarié doit absolument solliciter expressément l’appréciation » in concreto » de la part des juges, sans quoi la cour d’appel considère qu’ils n’ont pas à se prononcer dessus.

17 mars 2021

*

LES CONSÉQUENCES DU COVID SUR LES SALARIÉS D'ENTREPRISES EN PROCÉDURE COLLECTIVE.

Claude Lévy, syndicaliste CGT et défenseur syndical, a publié sur le site Chronique Ouvrière un article sur les conséquences des salariés d'entreprises frappées par une procédure collective.

" Il faut modifier la couverture de l'assurance de garantie

des salaires.

Chaque année de très nombreux salariés se retrouvent piégés

et sans garantie compte tenu des dispositions de l'article L3253-8 du code du

travail 1° et 5°. En effet sont couvertes par l'assurance de garantie

des salaires les sommes dues :

" 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement

d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de

sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail

intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite

d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les

sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ; "

Compte tenu des durées excessives des périodes d'observation qui

suivent la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement

judiciaire il n'est pas rare de constater que des salariés qui ont travaillé

durant la dite période se retrouvent privés de garantie de l'AGS

pour le paiement partiel ou total de leurs rémunérations.

En cas de plan de continuation aucun salaire ou rappel de salaires n'est dû

selon la Cour de cassation (par exemple 31/1/2018 n° 16-19861 en annexe).

En cas de liquidation judiciaire le 5° de l'article L3253-8 du code du travail

ne garantit les salaires que durant les 45 premiers jours de la période

d'observation.

A l'heure où en raison de la pandémie de nombreuses entreprises

sont ou risquent d'être en redressement ou en liquidation judiciaire avec

des périodes d'observations très certainement importantes, il

est urgent de réformer les dispositions de l'article L3253-8 du code

du travail ;

Le syndicat CGT-HPE lance une pétition dans ce sens et propose la nouvelle

rédaction suivante de l'article L3253-8 du code du travail.

" 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de l'exécution et de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire,dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

b) Au cours de la période d'observation ; "

Pour cela il faudrait légèrement relever le taux scandaleusement

bas de la cotisation AGS des entreprises passé de 0.4% des salaires bruts

au 1/10/2009 à ………….0.15% depuis le 1/7/2017. "

Cet article a porté ses fruits puisque le député Fabien Roussel a écrit le courrier suivant à la ministre du travail :

" Bruay-sur-l'Escaut, le 5 novembre 2020

Madame la Ministre,

L'ampleur de la crise économique que nous vivons demeure à ce

jour inconnue. Toutefois, il est à craindre que, durant les mois à

venir, de nombreuses entreprises ne soient placées en redressement, voire

en liquidation judiciaire.

Si toutes les dispositions doivent être engagées pour éviter

de telles issues, pour autant, il importe dès à présent

de prévoir les mesures permettant aux salariés, dont l'emploi

serait supprimé, de percevoir les rémunérations correspondant

à leur travail effectif.

En ce sens, il serait pertinent de revoir le périmètre de couverture

de l'assurance de garantie des salaires, défini par l'article L3253-8

du Code du Travail. Les alinéas 1 et 5 de cet article apparaissent ainsi

inadaptés à la réalité vécue par les salariés,

dont l'entreprise se trouve en grande difficulté.

Ainsi, compte tenu des durées excessives des périodes d'observation

qui suivent la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement

judiciaire, il n'est pas rare de constater que des salariés qui ont travaillé

durant ladite période se retrouvent privés de garantie de l'AGS

pour le paiement partiel ou total de leurs rémunérations.

En cas de plan de continuation, aucun salaire ou rappel de salaires n'est dû,

selon la Cour de cassation. En cas de liquidation judiciaire, l'alinéa

5 de l'article L3253-8 du code du travail limite la garantie des salaires aux

seuls 45 premiers jours de la période d'observation.

Alors qu'en raison de la pandémie, de nombreuses entreprises sont ou

risquent d'être placées en redressement ou en liquidation judiciaire

avec des périodes d'observations très certainement importantes,

il apparaît urgent de réformer les dispositions de l'article L3253-8

du code du travail. Aussi une rédaction de l'article, comme suit, serait-elle

pertinente :

alinéa 2 : Les créances résultant de l'exécution

et de (ajout) la rupture des contrats de travail intervenant

alinéa 5 : Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans

la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,

(suppression) les sommes dues :

Un tel amendement devrait s'accompagner d'un relèvement du taux de la

cotisation AGS qui n'a cessé de diminuer au fil des années pour

ne plus atteindre que 0,15% depuis le 1er juillet 2017. C'est ce sens

que je sollicite votre bienveillante attention.

Vous remerciant pour les prolongements que vous réserverez à la

présente, je vous prie d'agréer,

Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

"

Les salariés dont l'entreprise est en difficulté auront tout intérêt à un changement législatif en la matière.

25 novembre 2020

Les

Institutions Représentatives du Personnel et les risques psychosociaux

Au

même moment, les instances de représentations professionnelles

traditionnelles : délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT,

disparaissent en laissant la place à une instance unique : le comité

social et économique. Bien que toute entreprise de plus de 10 salariés soit

dans l’obligation d’organiser des élections professionnelles, près d’une sur

trois est dépourvue de toute représentation. Il semble donc y avoir un hiatus

entre la théorie et la réalité. Si déjà même la mise en place d’une

représentation est impossible dans beaucoup d’entreprises, comment celles qui

sont en place font face aux risques psychosociaux ?

L’enjeu est de savoir quelles sont les faiblesses des IRP et les clefs de la réussite dans leurs missions face aux risques psychosociaux.

19 octobre 2020

*

RUPTURE CONVENTIONNELLE : QUAND LA NON REMISE DU DOUBLE DE LA CONVENTION RIME AVEC NULLITÉ

Lorsque vous signez une rupture conventionnelle, l'employeur est-il tenu de vous remettre un exemplaire de cette convention ? Oui, rappelle la Cour de cassation, et en cas de contestation, il lui appartient de prouver qu'il vous a bien remis cet exemplaire. Cette remise est une formalité essentielle pour garantir votre libre consentement et vous rétracter en connaissance de cause. A défaut, la convention de rupture est nulle. Voici les rappels et précisions opérés par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre dernier.

" Les faits

Les faits sont simples : alors qu'il travaillait depuis une quinzaine d'années

au service d'une entreprise de travaux en tant que couvreur, le salarié

et cette entreprise signent une rupture conventionnelle.

Seulement voilà, le salarié va contester cette convention de rupture

: en effet, une fois celle-ci signée, le salarié est reparti les

mains vides. L'employeur ne lui a pas remis un exemplaire de la convention ce

qui, selon lui, la rend nulle.

Et la cour d'appel confirme : elle annule la convention de rupture et condamne

l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'une rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat

s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec toutes les conséquences indemnitaires que cela entraîne (indemnités

de licenciement injustifié, indemnités compensatrices de préavis,

etc). Attention quand même, car dans ce cas, le salarié doit, de

son côté, restituer à l'employeur les sommes que celui-ci

lui aurait versées en exécution de la convention de rupture.

Au tour de l'employeur de contester et ce, en avançant 3 arguments :

- le Code du travail n'impose pas que chaque partie à une rupture conventionnelle

dispose de son propre exemplaire sous peine d'être déclarée

nulle;

- à supposer que l'absence de remise au salarié de son exemplaire

entraîne la nullité de la rupture, c'est bien à celui qui

invoque la nullité de prouver qu'il existe une cause de nullité

! En l'occurrence, la charge de la preuve incomberait donc au salarié.

Or, la cour d'appel a au contraire reproché à l'employeur de ne

pas avoir apporté la preuve qu'il avait bien donné un exemplaire

au salarié;

- la demande de rupture conventionnelle a bien été faite auprès

de la Direccte qui, de plus, l'a homologuée ! Pour l'employeur, la cour

d'appel aurait dû rechercher si l'absence de remise du document au salarié

avait été de nature à affecter son libre consentement et

son droit de se rétracter en connaissance de cause. Ce qu'elle n'a pas

fait…

L'employeur saisit la Cour de cassation : Le fait de ne pas remettre le double

de la convention de rupture au salarié entraîne-t-il la nullité

de cette convention ? En cas de contestation, qui doit prouver la remise (ou

non) du document ?

La réponse de la Cour de cassation est claire :

" L'absence de remise d'un double de la convention de rupture au salarié

la rend nulle

Il faut bien comprendre l'intérêt et l'importance pour le salarié

de disposer d'un exemplaire de la convention rupture du contrat qu'il vient

de signer. La Cour de cassation le rappelle : cela est nécessaire à

la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention,

mais aussi (et surtout) pour garantir le libre consentement du salarié,

en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance

de cause. Dans notre affaire par exemple, le salarié met fin à

15 années passées au sein de son entreprise, ce qui n'est pas

négligeable. Il doit au moins être en mesure d'étudier pendant

le délai qui lui est imparti et à tête reposée, le

contenu de cette convention afin de l'analyser et d'apprécier les avantages

et inconvénients d'une telle rupture.

Pour rappel, une fois la convention de rupture signée, le salarié

et l'employeur disposent d'un délai de rétractation de 15 jours

calendaires qui, pour être tout à fait précis, débute

le lendemain de la date de signature(1).

Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation confirme que l'absence de remise

d'un exemplaire de la convention au salarié entraîne la nullité

de celle-ci.

Pourtant, sur le fond, l'employeur a raison : aucun article du Code du travail

n'oblige à établir la convention de rupture conventionnelle en

double exemplaire(2). C'est la Cour de cassation qui l'a en quelque sorte rendue

obligatoire dans un arrêt du 6 février 2013(3), tout en réaffirmant

ce principe de manière très régulière(4), jusqu'à

cet arrêt du 23 septembre 2020.

" C'est à l'employeur de prouver qu'il a remis cet exemplaire au

salarié

Oui ! En cas de contestation, c'est bien à celui qui invoque avoir remis

le document d'en rapporter la preuve. C'est ce que vient de préciser

la Cour de cassation.

Or, dans cette affaire, l'employeur n'avait justement apporté aucun élément

de preuve tendant à démontrer qu'il avait bien remis l'exemplaire

de la convention de rupture au salarié.

La convention de rupture est donc bien nulle. Inutile de rechercher, en plus,

en quoi cette absence avait pu affecter le libre consentement du salarié

et son droit de se rétracter en toute connaissance de cause. Le simple

fait que le salarié ne dispose pas d'un exemplaire de sa convention et

que l'employeur ne soit pas en mesure de prouver qu'il lui a remis, suffit à

rendre la convention de rupture ainsi signée nulle.

Il faut préciser que la Cour de cassation a retenu la solution inverse

concernant l'absence d'entretien préalable à la rupture conventionnelle

(5). Cette absence rend également la convention nulle, en revanche, si

c'est le salarié qui invoque la nullité, c'est à lui de

prouver qu'aucun entretien n'a effectivement eu lieu. Cela dit, cet aménagement

de la charge de la preuve s'explique aussi par le fait que le formulaire de

rupture conventionnelle mentionne obligatoirement la tenue d'un entretien et

que le fait que le salarié le signe et conserve un exemplaire laisse

présumer que cet entretien a eu lieu. A l'inverse, ce formulaire ne prévoit

pas d'y préciser qu'un exemplaire a bien été remis au salarié.

La décision rendue par la Cour de cassation n'est pas nouvelle, mais

elle est la bienvenue. Bienvenue d'abord au regard des conséquences pour

le salarié de l'absence de remise du double de la convention. Cette convention

renferme des informations essentielles (existence et durée du délai

de rétractation, sommes à verser, possibilité de contacter

Pôle emploi, etc) et indispensables à un consentement libre et

éclairé du salarié dans la décision de rompre ou

non son contrat de travail. La remise de ce document au salarié demeure

une formalité substantielle à la validité de la rupture

conventionnelle.

Bienvenue, cette décision l'est également en ce qu'elle fait reposer

sur l'employeur (et non sur salarié) la charge de démontrer que

le salarié a bien reçu sa convention. Ce qui simplifie grandement

les démarches du salarié en cas de contestation.

Finalement, cette formalité ne va-t-elle pas de soi ? Aujourd'hui, ce

n'est pas 2 mais 3 exemplaires de convention de rupture qu'il est souvent conseillé

d'établir.

Cass.soc.23.09.20, n°17-25770.

(1) Art L.1237-13 C.trav.

(2) Art L.1237-14 C.trav.

(3) Cass.soc.6.02.13, n°11-27000.

(4) Cass.soc.3.07.19, n°17-14232 et n°18-14414.

(5) Cass.soc. 1er.12.16, n°15-21609.

10 octobre 2020, Source

*

UN LICENCIEMENT EST-IL

VRAIMENT UNE CATASTROPHE POUR UNE PETITE ENTREPRISE ?

par Patrick Le ROLLAND, ancien conseiller prud'homme

La

plupart du temps, le créateur d’entreprise se lance seul. Parfois en

association avec des collaborateurs mais sans lien de subordination

(contrat de travail). Et vogue ainsi. Avantage : pas ou moins de

soucis à propos de la législation sociale. Et puis quand les affaires marchent

bien, que l’entreprise s’engage dans une voie de développement (c’est

tout le bien qu’on lui souhaite, les pouvoirs publics les premiers)

vient certainement le temps de la création d’emplois salariés. Et là,

que n’entend t’on pas dire parfois ? Embaucher mais encore faut-il

pouvoir se séparer d’un salarié en cas difficultés économiques ou si

finalement cette embauche n’est pas à la hauteur des espérances et

promesses quant au profil de l’intéressé(e). Et vient donc la crainte

que survienne un litige devant une juridiction un peu spéciale –

le Conseil de Prud’hommes – avec le risque d’y laisser des plumes

jusqu’à menacer la poursuite de l’activité. Créateurs, entrepreneurs,

micro-entrepreneurs, habitués souvent à apprendre sur le tas, sont tous

un peu nuls quand ils évoquent la juridiction prud’homale et c’est pour

ça qu’ils la craignent. Avec raison ? Avec notre invité qui

connait bien son sujet, nous allons tenter de faire la part des choses.

Patrick Le Rolland, vous êtes l’auteur de « Les Prud’hommes pour les nuls » dans la célèbre collection des éditions First.

ISBN 9782412020392 – 11€95 | Ce n’est pas votre premier ouvrage de vulgarisation juridique sur le sujet chez différents éditeurs. Trois

réformes de la procédure prud’homale de deux gouvernements successifs

en 2015, 2016 et 2018 ont rendu fort à propos ce tout nouveau « Les Prud’hommes pour les nuls ». Vous

êtes un ancien conseiller prud’homme élu dans le collège des salariés.

C’est alors un guide pratique écrit pour les salariés, non ? |

PLR – Quand on évoque la procédure prud’homale, il est vrai qu’on pense d’abord aux salariés ou ex-salariés puisque en général ils viennent devant la juridiction après avoir été licenciés. Ce sont eux les demandeurs, les initiateurs du procès dans la quasi-totalité des cas. Autrement dit, à la barre du tribunal ce sont eux qui attaquent. Qui portent plainte comme ils disent parfois par abus de langage bien qu’il s’agisse d’un litige civil : un contentieux né d’un contrat, de sa rupture plus que de son exécution le plus souvent. C’est donc à ces salariés qu’il importe d’abord de maîtriser suffisamment la procédure, de savoir mette en forme leurs demandes, d’être en mesure de les justifier en droit et en fait. L’employeur, lui, se défend de ce sur quoi on lui cherche querelle… à tort (parfois) ou, plus ou moins, à raison (souvent) ! De son côté, il n’est pas interdit à cet employeur de faire l’effort lui-aussi de savoir ce dont il en retourne et de s’approprier les bases de la procédure. Pour, comme le salarié lambda, être moins nul selon la formule consacrée.

|

Le Conseil de prud’hommes Une

juridiction paritaire, composée de magistrats non professionnels, issus

des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de

salariés. |

Justement,

mais les salariés gagnent souvent leur procès aux prud’hommes. Pour

tout employeur, il y a donc de quoi être inquiet jusqu’à même renoncer

à créer un emploi salarié pour être sûr de ne pas avoir d’ennuis.

PLR - C’est

vrai. Les statistiques révèlent que les salariés sortent vainqueur de

leur procédure à environ 67 %. Mais ce n’est pas forcément pour

toutes leurs demandes. Ça peut n’être qu’en partie seulement.

Comprendre par là que sur une série de demandes distinctes ou plus ou

moins interdépendantes entre-elles, le salarié n’obtient pas forcément

satisfaction sur chacune d’elles, ni surtout à hauteur des montants

qu’il espère. Mais il suffit qu’une seule de ces demandes soit, même

partiellement, satisfaite pour que sur le plan de la statistique

judiciaire, le salarié soit considéré comme gagnant de sa procédure.

Autrement dit, qu’il avait bien des droits à faire valoir contre son

(ex) employeur.

Cette

« victoire » ne portera parfois que sur la remise ou la

rectification d’un document quelconque ou quelques euros ou dizaines

d’euros manquant ici ou là lors de la reddition des comptes. Quelque

chose que le salarié ne serait pas forcément venu chercher devant la

juridiction prud’homale s’il n’y avait pas eu un autre litige plus

conséquent. Ce « principal » sur lequel il perdra parfois

tout en alimentant pourtant la statistique de la partie gagnante. Le

taux de succès qui ressort de la statistique officielle se doit donc

d’être interprété et largement nuancé.

Cela dit, il est assez logique que le demandeur s’en sorte majoritairement gagnant. Nul ne vient faire un procès à quiconque s’il n’a pas quelques arguments juridiques à faire valoir : le non respect d’un contrat, d’obligations, un préjudice causé, une tromperie, un abus de droit… Devant les autres tribunaux aussi, les demandeurs gagnent le plus souvent leur procès, sinon ils y auraient renoncé avant.

|

Quelques chiffres 210 Conseils de prud’hommes sur la carte judiciaire. Découpés

en cinq sections compétentes pour examiner le litige selon

l’identifiant de convention collective dont relève l’activité (agriculture, industrie, commerce, activités diverses) ou le statut du salarié (encadrement). 120 000 saisines en 2018, 119 669 en 2019 contre 150 000 en rythme de croisière auparavant. 7 à 8 procédures pour 1 000 salariés, contre 11 en moyenne européenne selon le Centre d’Etudes de l’Emploi (2014). |

Des jugements prud’homaux qui ne semblent pas être des vérités absolues si on regarde le taux d’appel. Qu’en dites-vous ?

PLR – 67 %

de recours en appel, c’est énorme en effet ! C’est trois ou quatre

fois plus que devant n’importe quelle autre juridiction se prononçant

en première instance. Comme ce sont les salariés qui gagnent

majoritairement, ce sont les entreprises qui en grand nombre font appel

les premières. Cela témoigne de la réelle défiance, des

employeurs surtout, envers les jugements prud’homaux rendus. Et ça

alimente la rumeur que ces décisions seraient assez peu juridiques sur

la forme et le fond. Et pourtant, deux-tiers des jugements contestés

par la partie perdante sont purement et simplement confirmés par la

Cour d’appel.

Et

parmi les décisions de Cour d’appel qui ne confirment pas mais

infirment, il y a des condamnations auxquelles le Conseil de

Prud’hommes s’était refusé ou que la juridiction d’appel revalorise

dans le montant pour en faire une application du droit plus rigoureuse

que la première juridiction paritaire n’avait voulu en faire.

Paradoxalement,

alors que les organisations socioprofessionnelles représentant les

entreprises et les employeurs ne cessent dans leur expression publique

de souligner leur attachement à la prud’homie, leurs mandants font

appel quand ils sont concernés.

A vous entendre, les entreprises ne s’en sortent pas si mal ?

PLR – Oui.

Ne nous leurrons pas. Le Conseil de prud’hommes a un petit air de lutte

des classes. Si les entreprises ne s’y retrouvaient pas globalement il

y a longtemps que, au gré des majorités gouvernementales sensibles à

leur cause, les litiges du travail auraient été confiés à une

juridiction ordinaire composée de magistrat(e)s professionnel(le)s.

Desquels le patronat a sans doute plus à craindre que des conseillers

prud’hommes salariés avec lesquels il cohabite au sein de la

juridiction du travail. On peut en effet facilement imaginer une

application du droit trop livresque par des juges n’ayant souvent

jamais mis les pieds dans une entreprise. Un remède qui de ce point de

vue serait pire que le mal tout relatif prêté aux Prud’hommes.

Après

cet état des lieux général, ce qui va intéresser (inquiéter le cas

échéant) nos lecteurs, c’est comment assurer la pérennité de son

expérience entrepreneuriale si d’aventure un salarié attaque ? En

gagnant, puisque a priori il va sans doute gagner, il va mettre à genoux l’entreprise ?

PLR – Oui

et non. Plutôt non d’ailleurs ! C’est assez simple. Il ne faut pas

commette d’erreur même si ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut

surtout pas pratiquer l’abus de droit dans sa relation avec un salarié.

En voyant poindre un litige, il faut veiller à bien le cerner, à en

mesurer la portée, et se modérer, concilier ou transiger.

La

plupart des litiges venant devant la juridiction prud’homale reposent

sur une rupture du contrat de travail, un licenciement quoi !

Contrairement à ce qu’on croit, à ce qu’on dit, à ce qu’on répète à

l’envie, le droit de licenciement est relativement libre. Il y a même

un article spécifique du Code du travail pour ça (L.1231-1) : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur (…) ».

Mais

il y a des règles, des interdits parfois, une procédure à suivre. Et

surtout, il faut un motif réel et sérieux. La décision d’un

licenciement ne peut pas, ne doit pas, reposer sur la seule bonne ou

mauvaise humeur de l’employeur ! C’est ce motif que les

conseillers prud’homaux examineront en fonction des éléments qui leurs

seront apportés par chaque partie (et d’abord par le salarié licencié)

pour qu’ils en fassent à leur tour une appréciation souveraine comme le

leur demande le Code du travail.

C’est vite dit, ça ! Quid de

la situation économique de l’entreprise qui ne va pas bien, qui ne se

développe pas comme prévu, qui fait face à l’adversité, à la

concurrence… Quand on ne peut plus payer un salarié, il faut bien s’en

séparer.

PLR – Oui.

Je ne vais pas dire que c’est bien. Mais c’est comme ça effectivement.

Il y a d’ailleurs très peu de motifs économiques de licenciement

débattus devant la juridiction prud’homale. Bon an, mal an, pas plus de

2 % des saisines ! Ce qui prouve bien que, lorsque ça va mal,

les salariés en sont bien conscients aussi et font le deuil de la perte

de leur emploi.

Aujourd’hui,

les licenciements pour motif économique sont bien cernés par la

législation. L’employeur qui s’inscrit dans cette définition, dans les

circonstances factuelles ainsi énumérées (L.1233-3 du Code du travail)

n’a guère à craindre que sa décision soit retoquée et financièrement

sanctionnée au profit de son ex-salarié.

Vous nous dites donc qu’un entrepreneur ne doit pas (ne devrait pas) craindre d’embaucher à durée indéterminée ?

PLR – Oui,

bien sûr. Il prend toujours le risque de ne pas pouvoir assurer la

pérennité de l’emploi créé si les résultats ne sont pas là mais il ne

doit pas pour autant craindre de ne pas pouvoir se séparer du salarié

si nécessaire (proprement et dans le respect de ses droits !). Le

salarié licencié pour motif économique aura d’ailleurs une priorité

légale de réembauchage dans l’année si les affaires reprennent, ce

qu’il ne faudra pas oublier.

Pourtant, par prudence, l’entrepreneur préfère souvent recourir à un contrat à durée déterminée, le temps de bien voir venir.

PLR – Oui

et il expose ainsi son entreprise à de sacrés revers économiques si les

affaires ne marchent pas. Car embaucher un salarié pour 3 mois, pour 6

mois, pour 12 mois voire plus (attention aux motifs légaux de recours à

ces C.D.D. et à leur durée cumulée), c’est s’obliger à honorer le

contrat de travail jusqu’au dernier jour, tout au moins verser la

rémunération correspondante même s’il n’y a plus ou pas suffisamment

d’activité, de chiffre d’affaires et de recettes. Ledit contrat ne

pouvant être rompu par l’employeur qu’en cas de faute grave, de force

majeure ou d’inaptitude du salarié, exit le motif économique aussi

réel et sérieux soit-il. Vraiment pas une bonne affaire !

Mais

si, au-delà de difficultés économiques, ça ne va pas / plus bien avec

le salarié embauché à durée indéterminée, que faire ?

PLR – On entre là dans un

motif dit personnel de licenciement. Faute, inaptitude, absences

répétées désorganisant l’activité, refus d’une modification

substantielle du contrat de travail au travers de laquelle l’employeur

exerce son pouvoir d’organisation, insuffisance professionnelle,

incompatibilité d’humeur, objectifs (raisonnables) non atteints… C’est

le quotidien des contentieux portés devant la juridiction prud’homale.

Ces motifs liés à la personne du salarié et totalement extérieurs au

contexte économique, c’est 98 % des litiges.

On

peut assimiler ça à un divorce. Le salarié, celui qui a été embauché en

concurrence certainement avec d’autres candidat(e)s c’était le

meilleur, le plus compétent, le plus qualifié… Et puis, cabane sur le

chien, du point de vue de l’employeur il s’avère à un certain moment

que ça ne serait pas vraiment ça !

Quel conseil donnez-vous alors ?

PLR – Surtout,

pas de précipitation ! Pas de décision à l’emporte-pièce reposant

comme évoqué plus haut sur la mauvaise humeur du jour. Mis à part

l’inaptitude qui relève de quelque chose de très factuel, puisque

décision du Médecin du travail, avec obligation toutefois pour

l’employeur de rechercher un reclassement ou un aménagement de poste

(ce qui ne sera pas toujours objectivement possible), les autres motifs

personnels s’accommodent tous de donner du temps au temps.

Le

salarié a commis une faute ? Le lui signifier, entendre ses

explications. Cette faute n’est le plus souvent pas volontaire. Et de

bonne foi, le salarié fera amende honorable et veillera certainement à

ne pas la commettre de nouveau.

Il

n’atteint pas les objectifs attendus ? Il est d’humeur exécrable

dans les relations de travail, avec son employeur, ses collègues, les

clients ? Faire les mises au point. Essayer de comprendre ce qui

se passe. Exiger une amélioration et attendre au moins un peu.

Et

si ce problème personnel perdure il sera suffisamment temps pour

l’employeur de prendre la mesure de licenciement qui lui semblera

s’imposer (dans un délai suffisant pour mesurer des effets).

Devant

la formation de jugement d’un Conseil de prud’hommes ordinaire, ce

temps donné au temps, cette chance laissée mais pas saisie, viendront

étayer et consolider la cause réelle et sérieuse que l’employeur

plaidera alors aisément. Alors qu’une décision trop rapide, trop

irréfléchie, se révèlera souvent assez périlleuse (d’où les 70 %

de salariés demandeurs qui gagnent leur procès !).

Vous nous faites rêver avec ce monde des Bisounours…

Mais si quand même l’entreprise est condamnée pour un licenciement jugé

sans cause réelle et sérieuse. Adieu, veau, vache, cochon… Les

indemnités à payer vont la mettre à genoux.

PLR – Eh

bien non ! Enfin, probablement non. La grande affaire des réformes

récentes du Code du travail et de la procédure prud’homale a d’ailleurs

été de donner de la sécurité juridique aux employeurs (y compris ceux

qui ne respecteraient pas les règles) en limitant et encadrant les

indemnités.

Ah oui ! Le barème Macron. De quoi s’agit-il exactement ?

PLR – L’encadrement

de l’indemnisation d’un licenciement jugé abusif ou sans cause réelle

et sérieuse. Il s’agit de ce qu’on nomme en effet le barème Macron dans

sa version de 2018, bien que les premières esquisses remontent à la

précédente législature. Ce n’est pas que du Macron, en tant que

Président de la République !

Pour

faire simple, deux paramètres : la taille de l’entreprise et

l’ancienneté du salarié. Il en sortira une indemnisation minimale (qui

peut vraiment être pingre) et surtout maximale à retrouver dans

l’article L.1235-3 du Code du travail.

Notre

propos étant surtout ici celui de la petite ou même micro-entreprise,

c’est dans la pratique un risque qui ne dépasse pas 2 ou 3 mois de

salaire. Et cela s’entend pour des licenciements sans réel motif ou

sans motif suffisamment sérieux. Il y n’a que des ruptures du contrat

de travail contraires à l’ordre public social (discrimination,

harcèlement, atteinte à une liberté fondamentale, ...) avec lesquelles

il convient bien entendu de ne pas essayer de jouer qui peuvent

conduire aux foudres de la juridiction avec sanctions en rapport en

monnaie sonnante et trébuchante et d’un autre niveau.

Le

mieux pour l’entrepreneur sera donc de ne pas rompre un contrat de

travail sans avoir assuré ses arrières et être sûr des éléments

factuels qu’il retient pour prendre et étayer sa décision. Mais

quoiqu’on en dise, il dispose d’une large liberté de prendre la

décision qu’il croit devoir prendre. Et ceci, en l’état de la

législation, avec un risque limité, connu même à l’avance !

Imaginons

l’automobiliste qui franchirait délibérément un carrefour au feu rouge

au risque de renverser un piéton et qui, connaissant d’avance la

réparation due à la victime fauchée, se dirait qu’elle est dans ses

moyens. Dans l’esprit, le barème c’est ça avec pour objectif d’assurer

de la sécurité juridique à l’employeur même quand il est imprudent ou

commet des infractions. On comprend que ça fasse débat.

Il n’y a pourtant pas de licenciement gratuit ?

PLR – Si !

Le licenciement pour faute grave et de surcroit pour faute lourde. L’un

et l’autre sont privatifs de préavis et de toutes indemnités de rupture.

Quelle différence ? Et qu’est ce qu’une faute grave ?

PLR – Sur

la privation des indemnités de rupture, aucune. La faute grave est

celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y

compris pendant le temps limité du préavis. La faute lourde implique en

outre la volonté délibérée de nuire du salarié. Il fut un temps où

cette faute lourde le privait aussi du paiement de ses congés payés qui

restaient encore à prendre mais c’est aujourd’hui caduc.

C’est vague comme définition. Il n’y en a pas de plus précise ?

PLR – Non.

Tout est affaire de circonstances, de contexte, d’appréciation de

l’employeur. C’est d’ailleurs lui qui décide que telle ou telle faute

est grave. Ceci sous le contrôle et la propre appréciation souveraine

du Conseil de Prud’hommes si d’aventure la juridiction du travail est

saisie par le salarié qui conteste ce caractère de gravité (le

sérieux), si ce n’est la faute elle-même (le réel).

En fait, l’employeur choisit son terrain juridique.

PLR – Exactement

et à ses risques et périls juridiques, encadrés comme on l’a évoqué

précédemment. Licenciement pour motif économique bien circonstancié ou

encore pour une cause quelconque qui lui apparaitra réelle et sérieuse

avec les indemnités légales que de droit ou sans indemnité aucune. Ce

sont surtout ces ruptures brutales du contrat de travail avec pertes et

fracas, sans préavis, sans indemnité, qui viennent devant le Conseil de

Prud’hommes à l’initiative du salarié qui s’estime lésé.

Et ça se passe comment alors ?

PLR – Le

salarié prendra l’initiative du procès prud’homal. Ce sera le demandeur

de réparations indemnitaires Dans son esprit, le salarié entame la

procédure pour se défendre de la décision prise à son encontre mais en

fait, dans la logique juridique, c’est lui qui attaque. C’est

l’employeur qui va se défendre.

Pour lequel des deux ce sera a priori le plus difficile ?

PLR – Partons du principe, puisque c’est notre propos, que les deux sont nuls sans rien de péjoratif envers l’un ni envers l’autre.

Le

premier à devoir constituer et structurer son dossier, étayer par des

faits ses demandes, les justifier en droit, ce sera le salarié. Le

greffe du Conseil de Prud’hommes lui fournira sans explications un

formulaire de six pages avec pas moins d’une centaine de

rubriques ! Seul devant ce formulaire de saisine, un salarié

commet déjà souvent à ce stade beaucoup d’erreurs. Il demande parfois

ce à quoi il ne pourra probablement pas avoir droit. Il omet ce à quoi

il pourrait avoir droit. Il en demande trop ou pas assez en ignorant

les limites du barème. Il est déjà confronté à ce stade à toutes sortes

de traquenards et chausses trappes juridiques. S’il en demande trop, le

Conseil de Prud’hommes ne manquera pas de repasser derrière pour

réduire. Mais s’il omet ou sous-estime quelque chose eh bien ça sera

tant pis pour lui. Dure est la loi, mais c’est la loi…

Le

salarié fera souvent appel à un défenseur syndical (s’il est adhérent

d’une organisation, moins facilement s’il ne l’est pas et la plupart ne

le sont pas). Ou à un avocat. Les assurances en protection juridique

facilitent grandement le recours à cette assistance d’un homme ou d’une

femme de loi. Toujours est-il que ça reste a priori suffisamment

difficile pour qu’on constate que

depuis les réformes qui ont ajouté beaucoup de formalisme à la

procédure prud’homale, il y a en rythme de croisière 40 % de

saisines en moins. Cela ne veut pas dire qu’il y a moins de

licenciements, qu’ils sont moins litigieux. Cela veut dire que c’est un

peu trop difficile pour le salarié lambda ou que le jeu n’en vaut pas

la chandelle et qu’il renonce.

Quand

le salarié sera allé au bout de sa saisine, ce sera au tour de

l’employeur de préparer sa défense. Ce sera évidement d’autant plus

facile pour ce dernier que la décision contestée devant le tribunal

aura été prise en parfaite connaissance de cause, dans le respect des

règles. Lui-aussi pourra faire appel à un conseil juridique. Avec

l’écueil parfois que les frais dépassent les enjeux du procès. Il

pourra alors être opportun pour l’employeur de rechercher un possible

accord avec la partie adverse. La phase première de la procédure

prud’homale, c’est d’ailleurs la recherche d’une conciliation même si

elle n’a pas beaucoup de succès dans la pratique. Les parties parfois

mal renseignées, mal avisées, restent en effet souvent, envers et

contre tout, droites dans leurs bottes. Et ça les conduit à devoir

payer ensuite le prix de leur ignorance. C’est comme un divorce. On ne

connait pas beaucoup de couples non plus qui se réconcilient.

D’où l’intérêt, comme vous l’avez déjà souligné, d’un licenciement propre.

PLR – Oui,

un licenciement réfléchi. Qui ne privera pas le salarié de son emploi

pour le moindre écart ponctuel. L’employeur lui-même ne commet-il pas

des erreurs ? On apprend de ses erreurs.

Et

s’il s’agit d’un problème économique, ne pas essayer de le camoufler

derrière des motifs personnels inhérents à la personne du salarié, avec

des circonstances montées de toutes pièces afin de ne pas lui verser

les indemnités légales que de droit et en s’obligeant à la priorité de

réembauche si les affaires venaient à reprendre.

Créer

un emploi, c’est s’assurer que le salarié pourra être rémunéré chaque

mois de son travail. C’est aussi assurer ses arrières en matière de

trésorerie pour pouvoir rompre le contrat de travail dans les règles.

Et

pour pouvoir licencier proprement en indemnisant immédiatement un

salarié de ce que de droit s’il y a lieu, il faut bien entendu veiller

à toujours avoir dans sa trésorerie les sommes nécessaires pour

financer cette rupture. Ne pas attendre que l’entreprise soit exsangue,

incitant à monter de toutes pièces un motif de licenciement inhérent au

salarié le privant de ces indemnités (faute grave ou lourde) et qui

risque d’être bien difficile à soutenir à la barre puisque, par nature,

sans cause réelle et sérieuse. Entrainant donc par la suite des

indemnisations plus conséquentes qui là, pour le coup, risquent

réellement d’ajouter des difficultés à la petite ou micro-entreprise.

Merci Patrick Le Rolland pour vos explications et cet ouvrage de vulgarisation : « Les prud’hommes pour les nuls »

qui répond à toutes les questions que salariés et employeurs peuvent se

poser. Y compris les questions auxquelles ils n’ont même pas

pensé !

Des délais pour agir

Conclusion et exécution du contrat de travail : 2 ans.

Rupture du contrat de travail, licenciement : 1 an.

Paiement du salaire : 3 ans.

Discrimination, harcèlement : 5 ans.

Dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte : 6 mois (forclusion).

Les étapes de la procédure

Saisine : requête listant et chiffrant les demandes avec un exposé sommaire.

Tentative de conciliation (sauf cas expressément prévus par la loi tel redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise).

Eventuelle ordonnance pour l’exécution immédiate de mesures non sérieusement contestables.

Communication et échanges de pièces entre

les parties en litige (preuves, justificatifs, arguments et

raisonnements juridiques) sous le contrôle de la juridiction (mise en

l’état).

Orientation de l’affaire en absence de conciliation vers :

- un

bureau de jugement (formation paritaire normale à 4 conseillers soit 2

du collège des employeurs et 2 du collège des salariés) ;

- exceptionnellement,

un bureau de jugement en composition restreinte (2 conseillers, un de

chaque collège sous réserve d’accord des parties) ;

- exceptionnellement

encore, un bureau de jugement à 4 conseillers, présidé par un magistrat

professionnel rompant le paritarisme (à la demande des parties ou si la

nature du litige le justifie) ;

- débats à la barre (réputés oraux même si les écrits préalablement échangés restent…) ;

- jugement (en premier ou dernier ressort selon le montant des demandes et leur nature) ;

- éventuel

jugement en départage (sous présidence magistrat professionnel) si

absence de majorité au sein du bureau de jugement.

En

alternative, une procédure rapide en référé – devant 2 conseillers –

pour une décision provisoire en cas d’urgence, d’évidence et d’absence

de contestation sérieuse.

Des demandes fréquentes

- Indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement ;

- Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

- Indemnité (dommages et intérêts) pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ;

- Indemnité compensatrice de préavis ;

- Arriérés et rappels de salaire (taux horaire, heures supplémentaires, assiette des congés payés…) ;

- Primes diverses, commissions…

- Remise de documents conformes : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi…

Texte issu d'un article initialement paru sur le site des éditions juridiques.

*

Bloqué au Maroc à cause du confinement, il découvre son licenciement à son retour en France. Analyse de Patrick Le Rolland.

Le magazine Capital vient de publier cette info :« Un employé de la société Etanco à Aubergenville (Yvelines) a été licencié pour faute grave après être resté coincé pendant cinq mois au Maroc.

Après 30 ans de bons et loyaux services, Brahim Kiou, 50 ans, a appris, le 27 août dernier, qu'il était licencié pour faute grave. Son employeur, la société Etanco à Aubergenville (Yvelines), spécialisée dans la fabrication de fixations pour le bâtiment, lui reproche d'avoir abandonné son poste, rapporte 78actu. Le 8 mars dernier, Brahim Kiou est parti en vacances au Maroc pour 10 jours, mais la crise du Covid-19 est passée par là. L'employé, par ailleurs chef d'équipe, s'est alors retrouvé bloqué sur place pendant cinq mois. À son retour en France, fin août, il découvre dans sa boîte aux lettres, un courrier de licenciement. "Je n'étais absolument pas au courant. Cela a été un choc. Tout m'est tombé sur la tête d'un coup", confie-t-il.

Outre l'abandon de poste, Etanco lui reproche de ne jamais avoir répondu à ses courriers. "À la date du 11 août 2020, il nous était impossible de comprendre son comportement. En effet, il disposait d’un téléphone d’entreprise en parfait état de fonctionnement, il nous a fait parvenir des arrêts maladie couvrant les premiers mois passés au Maroc - donc la Poste fonctionnait -, il n’y avait aucune raison valable à son absence totale de communication. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et plus de trois mois après le dernier contact, nous avons pris la décision de le licencier", précise la société.

Brahim Kiou affirme pour sa part être parti sans son téléphone professionnel et avoir rencontré de grosses difficultés à trouver une place sur un vol retour. "Les seuls courriers que j'ai pu envoyer, ce sont les arrêts maladie par l'intermédiaire de mon médecin. Ensuite, mon téléphone personnel a été coupé. Mon fils est allé voir mon directeur pour lui demander de me mettre en chômage partiel, il a refusé", affirme le quinquagénaire. Une défense que son employeur peine à croire.

Malgré un rendez-vous avec sa direction, Brahim Kiou n'a pas réussi à obtenir gain de cause et va devoir également quitter son logement de fonction le 12 octobre prochain. "Je n’ai plus d’argent et je n’ai nulle part où aller avec ma compagne et mon fils de six ans. J’ai beaucoup donné pour cette entreprise et voilà ma récompense. Je suis tombé en dépression nerveuse, je n’arrive plus à dormir", insiste-t-il.

Dans sa bataille, Brahim Kiou peut compter sur le soutien du délégué syndical CGT, Philippe Gommard. "La priorité pour nous aujourd'hui, c'est qu'il reste dans son logement de fonction. On va tout faire pour qu'il reste dans son logement, car il n'a pas de revenu, pas encore de pôle emploi, il est complètement bloqué. On sera là pour la venue de l'huissier. C'est vraiment un licenciement abusif", estime-t-il dans les colonnes du Figaro. L'ex-chef d'équipe a saisi les Prud'hommes le 24 septembre. Le jugement devrait être rendu le 2 novembre prochain ».

*

Mort d'un sous-traitant : La Poste condamnée en appel pour prêt de main-d’œuvre illicite

Un sous-traitant de Coliposte avait chuté dans

la Seine en tentant de récupérer un colis livré sur une péniche. La

Poste va se pourvoie en cassation

*

Hausse du taux de compétence d'appel : de 4000 € à 5 000 €

À partir du 1er septembre 2020, pour toute saisine prud'homale, il ne

sera possible de faire appel que pour de affaires dont le montant est au moins

égal à 5000 €. En deçà, l'affaire n'ira pas

en appel, mais directement en Cour de cassation.

Décret 2020-1066 du 17 août 2020.

*

Évaluation des ordonnances du 22 septembre

2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail

Rapport intermédiaire du comité d'évaluation

Rédigé par France-Stratégie

en juillet 2020.

Page 87 du rapport :

Le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle

et sérieuse

L'ordonnance n°2017-1387 prévoit plusieurs dispositions relatives

aux règles de licenciement.

La loi Travail du 8 août 2016 avait précisé la définition

du motif économique du licenciement, à partir de la jurisprudence

établie (cessation d'activité de l'entreprise et réorganisation

de

l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité). Elle

avait également défini les difficultés susceptibles de

justifier un licenciement économique (baisse des commandes ou du

chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ; importante dégradation

de la trésorerie ou tout élément de nature à justifier

de ces difficultés).

L'ordonnance de 2017 définit quant à elle le périmètre

d'appréciation de la cause économique.

Il est ainsi prévu que les difficultés économiques, les

mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité

de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle

n'appartient pas à un groupe. Dans le cas contraire, ces causes s'apprécient

au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et à

celui des entreprises du groupe auquel elle

appartient, établies sur le territoire national. Enfin l'ordonnance introduit

également des simplifications sur les règles de procédures

du licenciement individuel et de sa motivation, la

création d'un modèle-type de lettre de licenciement et surtout

la mise en place d'un barème applicable par les juges en cas de licenciement

sans cause réelle et sérieuse.

Ces dispositions font l'objet d'un suivi de leur mise en œuvre (en particulier

pour le barème) et des travaux d'évaluation de leurs effets, commandés

par le comité, sont en cours de réalisation.

Le contexte : la mise en œuvre du barème et le débat

juridique

L'ordonnance n°2017-1387 créé un barème applicable

pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse qui encadre

les indemnités fixées par le juge en définissant des montants

minimaux et maximaux (déterminés en mois de salaires). Il remplace

le référentiel indicatif d'indemnisation créé par

le décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016, en application de la loi

du 6 août 2015.

Ce barème obligatoire, codifié à l'article L. 1235-3 du

code du travail, fixe des montants qui varient en fonction du nombre de salariés

dans l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.

Suite à sa mise en œuvre le 24 septembre 2017, il a fait l'objet

de contestations juridiques portées devant les conseils des prudhommes

(CPH). Plusieurs conseils ont rendu des

décisions en fixant des montants qui s'écartaient de ce barème.

Le débat juridique soulevé est celui de la conformité de

ces dispositions à plusieurs textes internationaux et en particulier

aux

dispositions suivantes :

- l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui

prévoit " le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée " en cas de licenciement injustifié ;

- l'article 24 de la Charte sociale européenne qui impose " le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée " ;

- l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.

La question posée est double : ces textes sont-ils applicables directement

aux cas de litiges traités par les CPH et si oui les nouvelles dispositions

sont-elles conformes à ces textes

internationaux ratifiés par la France ?

Saisi d'une requête en référé-suspension contre l'ordonnance,

le Conseil d'État a jugé dans une décision du 7 décembre

2017 la conformité de ces dispositions. Dans une décision du

Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, celui-ci a également jugé

ces dispositions conformes à la constitution.

Postérieurement, la Cour de Cassation a été saisie par

deux tribunaux (Conseil de prud'hommes [CPH] de Louviers et de Toulouse) pour

avis. La Cour de Cassation réunie en

formation plénière (avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019)

a reconnu recevables ces demandes d'avis formulées sur les compatibilités

entre les nouvelles dispositions législatives

et les normes européennes et internationales visées, pour assurer

" une unification rapide des réponses apportées " (note

explicative, Demande d'avis n° R 1970010 et S 1970011). La Haute

juridiction a considéré que les nouvelles dispositions relatives

au barème n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6

§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 24

de la Charte sociale européenne révisée étaient

dépourvues d'effet direct horizontal en droit interne pour les affaires

jugées entre particuliers ; et que les nouvelles dispositions étaient

compatibles avec l'article 10 de la convention n°158 sur le licenciement

de l'OIT, qui est lui d'application directe en droit d'appréciation.

Suite à cet avis, certains CPH considérant qu'il s'agissait d'un

simple avis donné in abstracto et non d'une décision au fond,

ont décidé d'écarter le barème en raison des circonstances

du

licenciement et de critères liés à la personne licenciée

(CPH de Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267). La Cour d'appel de Reims

a retenu le principe de la conformité du barème avec

les textes internationaux, tout en admettant la possibilité pour le salarié

d'établir in concreto que l'application du barème porte une "

atteinte disproportionnée à ses droits ". Selon la Cour

d'appel de Paris qui retient la conformité du barème, le juge

garde une marge de manœuvre et peut, au regard des spécificités

de l'affaire qui lui est soumise, vérifier si l'indemnisation

plafonnée par ce barème est conforme à l'exigence d'une

indemnité "adéquate" ou d'une réparation "appropriée"

prévue par ces textes internationaux. (Cour d'appel de Paris, 18

septembre 2019, n°17/06676).

À ce stade, le juge peut donc s'extraire du barème dans deux cas

:

- selon la loi (art. L.1253-3-1 du code du travail), en cas de nullité

du licenciement pour cause de violation d'une liberté fondamentale, de

harcèlement, de discrimination, et pour les

salariés protégés ;

- selon ces arrêts de cours d'appel, en fonction du cas d'espèce,

si l'indemnité fixée par le barème n'apparaît pas

adéquate et appropriée.

Deux décisions concernant l'interprétation de ces normes sont

encore attendues : celle du Comité européen des droit sociaux

saisi le 7 septembre 2018 par la CGT sur la conformité du

barème à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée,

et surtout le premier arrêt de la Cour de Cassation qui sera rendu sur

le fond d'une affaire.

Si le débat juridique est toujours en suspens, le barème a néanmoins

été mis en œuvre dans d'autres décisions de CPH depuis

2017 et la question de ses effets peut se poser dès à présent,

y compris pour s'interroger sur la motivation à contester une décision

de licenciement.

Les questions soumises à l'évaluation.

Les questions soulevées par le barème dans le cadre de l'évaluation

sont diverses et de différents ordres :

Observe-t-on des évolutions dans l'appréciation du préjudice,

dans les motifs de contestation du licenciement (tendance à invoquer

plus souvent des motifs de nullité tel que discrimination, harcèlement)

ou dans le nombre de demandes venant compléter une requête (multiplication

des chefs de préjudice invoqués au-delà de la seule contestation

de la cause réelle et sérieuse du licenciement) ? In fine observe-t-on

un effet sur l'évolution de la part du CDI dans les embauches, sur la

part des licenciements dans les ruptures, et plus généralement

sur le dualisme du marché du travail, l'emploi et la performance des

entreprises ?

Différents travaux de suivi et d'évaluation sont menés

sur ces sujets par le comité.

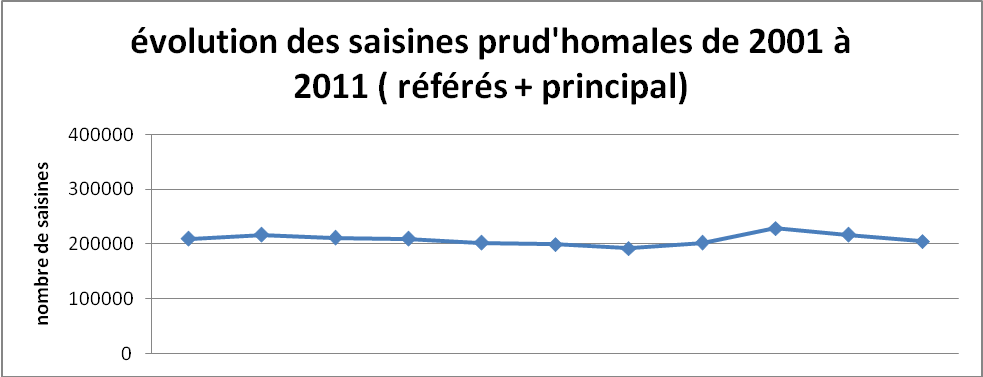

Évolution du nombre de recours et du taux de recours

Les bases de données (RGC) du ministère de la Justice permettent

de suivre régulièrement l'évolution du nombre de contentieux

devant les CPH. L'ordonnance n°2017-1387 du 22

septembre 2017 est entrée en vigueur dans un contexte déjà

avéré de baisse du nombre de recours devant les CPH (note1).

Un rapport (note2 )publié en juillet 2019 par le ministère de

la Justice retrace et étudie les évolutions de ce contentieux

de 2004 à 2018. Ces données ont été complétées

et actualisées pour le

comité d'évaluation.

En dix ans, le nombre de recours formé devant les CPH a été

divisé par près de deux. Ce mouvement de baisse s'est accentué

en 2016, année de l'entrée en vigueur (1er août 2016) du

décret du 20 mai 2016 réformant la procédure prud'homale.

Le nombre de saisine a diminué de 18 % entre 2015 et 2016 puis de 16

% de 2016 à 2017. Entre temps, le barème indicatif

prévu par la Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité

et l'égalité des chances économiques est entré en

vigueur en novembre 2016 (note 3), sans que l'on puisse lui associer un

effet propre sur l'évolution des recours. À partir de 2018, le

mouvement de baisse s'est poursuivi de manière moins soutenue : le nombre

de recours a reculé de 5% en 2018 par

rapport à l'année précédente et de 1 % en 2019,

par rapport à 2018.

Le pic observé en 2013 est lié à l'entrée en vigueur

de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, faisant

passer le délai des actions personnelles de trente à cinq ans,

et à ses

conséquences sur le contentieux spécifique relatif à l'anxiété

des salariés exposés à l'amiante (note 4).

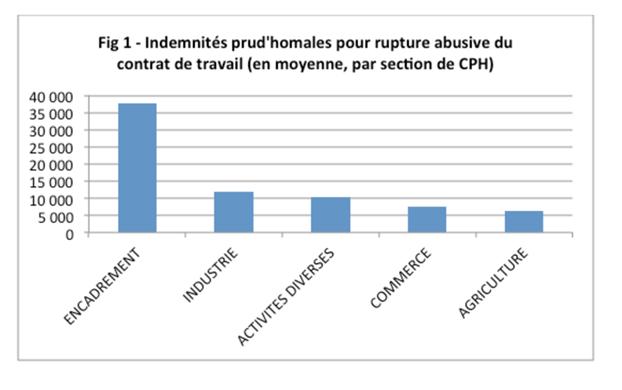

Cette baisse moyenne des actions masque de fortes disparités selon les

CPH. Elle est également inégale selon les sections. Dans la section

encadrement, le nombre d'actions a

augmenté. L'ampleur de la baisse du nombre de recours varie selon les

territoires, les conseils les plus importants étant les moins impactés,

notamment en raison du poids croissant de la

section encadrement, ce qui conduit à accélérer la concentration

géographique des affaires.

En 2017, les trois-quarts des affaires sont traitées par un tiers des

juridictions prud'homales.

On notera que cette baisse du nombre de recours s'inscrit plus largement dans

un contexte judicaire de baisse du contentieux civil, mais avec des tendances

spécifiques.

Les nouvelles affaires portées devant les CPH sont de

plus en plus de nature contentieuse.

Les conditions de traitement des affaires nouvelles qui se terminent aux prud'hommes

attestent d'une judiciarisation croissante à partir de 2010 : hausse

de la représentation par un avocat (note 5)

et de la part des décisions qui tranchent le litige. Néanmoins,

parmi les affaires terminées sans décision statuant sur la demande

(note 6), on constate ces deux dernières années une augmentation

de la part de celles impliquant un accord des parties. Cette part qui était

de 48,9 % en 2017 passe à 55,1 % en 2018 et 57,6 % en 2019.

On note aussi, pour les décisions statuant sur la demande, une baisse

de la part des jugements favorables aux demandeurs depuis 2014 (71,9 % en 2014

et 64,3 % en 2019).

La période 2009-2017 est marquée aussi par une hausse moyenne

des délais moyens de traitement, indicateur qui pourrait indiquer une

conflictualité croissante des affaires soumises.

Néanmoins à partir de 2018, on note un infléchissement

de cette tendance.

Enfin, on constate une baisse des taux d'appel en 2017 sur les décisions

prud'homales rendues au fond comme en référé. Elle est

concomitante à la modification de l'article R 1461-2 du code

du travail (décret n°2016-660 du 20 mai 2016) qui prévoit

que désormais l'appel est " formé, instruit et jugé

suivant la procédure avec représentation obligatoire " et

s'est poursuivie en

2018 (leur part recule de 62,2 % en 2016 à 56,2 % en 2018).

Au-delà d'une variation du nombre de recours en lien avec les évolutions

de procédures, d'autres évolutions législatives et économiques

ont pu jouer de façon plus structurelle,

notamment la création de la rupture conventionnelle en 2008. C'est ce

que l'on cherche à estimer en calculant des taux de recours des personnes

licenciées.

On peut par exemple calculer ce taux de recours devant les prud'hommes, en

rapportant le nombre contentieux au nombre des salariés inscrits à

Pôle emploi après un licenciement. Ce

taux varie au cours de la période : il augmente à partir de 2009,

paradoxalement année de mise en œuvre de la rupture conventionnelle,

passant de 25 % à plus de 30 %. L'augmentation

du taux de recours des salariés licenciés pourrait s'expliquer

par le fait que les séparations qui n'ont pu être négociées

dans le cadre d'une rupture conventionnelle recelaient un potentiel

contentieux plus élevé. Cette hausse a compensé la baisse

qui aurait pu résulter de licenciements moins nombreux et de la très

faible conflictualité propre à la rupture conventionnelle.

Épousant également les fluctuations conjoncturelles du marché

du travail jusqu'en 2015 (taux de recours autour de 30 %), le mouvement s'inverse

nettement à partir de 2016 avec une

tendance à la baisse continue du taux de recours jusqu'à 20 %

en 2018. L'explication de cette baisse ? moins 5 points entre 2015 et 2016 et

moins 4 points entre 2016 et 2017 ? pourrait se

trouver dans les évolutions législatives et règlementaires

en particulier le décret du 20 mai 2016 qui modifie la procédure

prud'homale (note 7). À partir de 2017, la baisse se poursuit mais à

un

moindre rythme. " Ainsi, la baisse de la propension à agir s'est

ajoutée à la baisse continue des licenciements, pour réduire

mécaniquement le nombre de contestations du motif de la

rupture "(note 8).

Notes :

1/ Si les évolutions quantitatives de recours devant les CPH présentent

des spécificités, il convient de noter que cette baisse s'inscrit

dans un contexte généralisé de baisse des affaires nouvelles

devant l'ensemble des juridictions (à l'exception du contentieux devant

le juge des enfants).

2/Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de 2004 à

2018. Baisse des demandes, concentration des litiges, juridictionnalisation

de leur traitement. Rapport établi en collaboration avec Evelyne Serverin,

Directeur de recherche émérite au CNRS, ministère de la

Justice, direction des Affaires civiles et du sceau, juillet 2019.

3/ Décret 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel

indicatif d'indemnisation.

4/ " Ce droit à indemnité a été reconnu par

la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt de principe du

11 mai 2010, au bénéfice des travailleurs dont l'entreprise a

été inscrite par arrêté sur la liste des établissements

permettant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de cessation anticipée

d'activité des travailleurs de l'amiante (article 41 de la loi n°

98-1194 du 23 décembre 1998). Or avec l'entrée en vigueur de la

loi du 17 juin 2008 (…), les salariés dont les entreprises avaient

fait l'objet d'un arrêté d'inscription antérieurement à

l'entrée en vigueur de la loi de 2008 ne pouvaient former un recours

que jusqu'au 19 juin 2013 ". Les affaires prud'homales dans la chaîne

judiciaire, op. cit.

5/ Cf. " Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire ",

op. cit., p. 35.

6/ Cette catégorie regroupe les conciliations, homologations ou constats

d'accord, acquiescements des défendeurs, retraits conjoints du rôle,

désistements des demandeurs ; elle est un indicateur de la " propension

à négocier ".

7/ Ce décret prévoit notamment de nouvelles obligations sur la

façon de formuler une requête et sur les pièces qui doivent

l'accompagner dès le dépôt de la demande.

8/ Voir " Les affaires prud'homales dans la chaîne judiciaire de

2004 à 2018 ". Baisse des demandes, concentration des litiges, juridictionnalisation

de leur traitement. Rapport établi en collaboration avec Evelyne Serverin,

Directeur de recherche émérite au CNRS, ministère de la

Justice, direction des Affaires civiles et du sceau, juillet 2019, p. 24.

Source

Juillet 2020

*

COVID-19 : DEUX ORDONNANCES POUR AIDER LES PRUD'HOMMES À PASSER LE CAP DE L'ÉPIDÉMIE

Depuis que le " semi-confinement " lié à la propagation

du covid-19 est entré en vigueur, les conseils de prud'hommes de notre

pays connaissent, à l'instar des autres juridictions, de très

importantes difficultés de fonctionnement. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs

encore fermés.

Les salariés sont les premières victimes de cette situation puisqu'ils

se trouvent clairement atteints dans leur capacité à faire valoir

leurs droits. Dans le cadre de la loi d'urgence n°2020-290 du 23.03.20 pour

faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a

réagi face à ces difficultés de fonctionnement en prenant

deux ordonnances, qui ont très rapidement été publiées

au Journal officiel. C'était le 26 mars dernier.

État d'urgence sanitaire

Voilà le nouveau régime d'exception dans lequel notre pays est

entré le 24 mars. Et comme tout régime d'exception, il s'accompagne

d'une cohorte de mesures dérogatoires au droit commun ayant vocation

à s'appliquer tout au long de son existence provisoire.

Le fonctionnement de notre système judiciaire n'a pas échappé

à l'application de telles mesures dérogatoires. Ce qui n'est guère

étonnant puisque, depuis que le " semi-confinement " a été

imposé aux populations, les juridictions de notre pays sont pour ainsi

dire à l'arrêt.

La justice est en effet en tout premier lieu une activité humaine. Les

audiences qu'elle tient sont ouvertes au public et les juges sont, dans leur

activité quotidienne, au contact direct des justiciables et des personnes

chargées de les assister et de les représenter.

Cet aspect des choses prend d'ailleurs un relief tout particulier s'agissant

des conseils prud'hommes, puisque ces juridictions connaissent d'une "

procédure orale ". En période normale, cette oralité,

qui peut être vue comme une garantie d'accès au juge devient, en

période de contamination virale, un véritable ennemi de la santé

publique !

Il fallait donc trouver des solutions pour qu'en ces temps de contamination

par le covid-19, la justice en général, dont celle du travail,

ne soit pas, elle aussi, mise en quarantaine. C'est ce à quoi s'est appliqué

le Gouvernement en publiant ces ordonnances.

A noter ! Nous verrons cependant qu'en ce qui concerne les délais

(et, notamment, le délai de prescription), l'ordonnance n° 2020-306

a rétroactivement fait courir la période dérogatoire au

12 mars 2020.

Permettre au justiciable de ne pas être rattrapé

par une prescription à agir pendant la période d'état d'urgence

sanitaire

L'ordonnance n° 2020-306 précise que toute action en justice prescrite

par la loi ou par le règlement à peine de prescription et qui

aurait dû être accomplie pendant une période courant du 12

mars 2020 au 24 juin 2020 sera réputée avoir été

faite à temps si elle a été effectuée dans un délai

qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période,

le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

Ainsi, les salariés pour lesquels la prescription à agir arrive

à échéance pendant cette période verront leur délai

pour agir " réactivé " au terme de cette période.

Faciliter le fonctionnement des conseils de prud'hommes pendant

la période d'état d'urgence sanitaire (+ 1 mois), soit du 24 mars

2020 au 24 juin 2020

L'ordonnance assouplit nombre des exigences formelles inhérentes à

la procédure. Ce, afin de faciliter la poursuite de l'activité

juridictionnelle des juridictions judiciaires non-pénales, au rang desquelles

figurent les conseils de prud'hommes.

C'est ainsi qu'elle rend possible :

- un échange entre les parties de leurs écritures et de leurs

pièces " par tout moyen ", dès lors que le juge a pu

s'assurer du respect du contradictoire ;

- avant l'audience et par ordonnance non contradictoire, un rejet des référés

introduits et ce, notamment, pour irrecevabilité de la demande ;

- sur décision du président de la juridiction, un déroulement

des débats " en publicité restreinte " et, en cas d'impossibilité

de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé

des personnes présentes à l'audience, un déroulement des

débats en chambre du conseil, à huis clos ;

- sur " décision du juge ou du président de la formation

de jugement ", une organisation de l'audience via " un moyen de télécommunication

audiovisuelle ", ou à défaut, via " tout moyen de communication

électronique, y compris téléphonique ", à la

condition toutefois que l'identité des parties puisse être vérifiée

et que la qualité de la transmission et de la confidentialité

des échanges puisse être assurée.

- sur " décision du juge ou du président de la formation

de jugement ", et dès lors que chacune des parties est assistée

ou représentée par avocat, un recours à une " procédure

sans audience ", c'est-à-dire exclusivement régie par l'écrit.

C'est ainsi qu'elle impose :

- pour les audiences (clôture d'instruction ou décision de statuer

selon la procédure sans audience) qui tombent pendant la période

d'état d'urgence sanitaire, un recours DE DROIT à une formation

restreinte du bureau de jugement (un juge employeur et un juge salarié).

Parer aux difficultés de fonctionnement d'un conseil

de prud'hommes

Et si malgré toutes ces facilités de fonctionnement, un conseil

de prud'hommes devait être dans l'incapacité de fonctionner en

tout ou partie, le Premier président de la cour d'appel concernée

désignerait une autre juridiction de même nature et du même

ressort pour connaître (en tout ou partie) de l'activité du conseil

de prud'hommes empêché.

La mise en œuvre de ces mesures doit cependant appeler toute notre vigilance,

car certaines d'entre-elles sont susceptibles de générer des abus.

Ainsi, par exemple, du tri rendu possible des dossiers préalablement

aux audiences de référé, qui pourrait rapidement devenir

un obstacle à l'accès au juge.

Pendant la période d'état d'urgence sanitaire

+ 1 mois, neutraliser le cours des astreintes et l'application des clauses pénales

ayant pris effet avant le 12 mars 2020

Ainsi, une clause pénale, ou une astreinte, qui serait en cours avant

le 12 mars 2020 se trouverait-elle figée pendant la période d'urgence

sanitaire + 1 mois.

Neutraliser les astreintes et les clauses pénales /

résolutoires qui auraient dû prendre cours ou produire effet pendant

la période d'état d'urgence sanitaire + 1 mois

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires

ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles

ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un

délai déterminé, sont réputées n'avoir pas

pris cours ni produit effet, si ce délai a expiré pendant la période

d'état d'urgence sanitaire + 1 mois.

On peut donc penser que ces astreintes prendront cours et que ces clauses ne

produiront leurs effets qu'à compter du 25 juin 2020.

Pour la CFDT, ces deux derniers points sont difficilement compréhensibles.

En effet :

- sur l'aspect " clause pénale ", cette disposition interroge

par rapport à la cohérence de sa mise en œuvre. Prenons en

effet l'exemple d'un contrat de travail qui s'est cassé il y a 10 mois

et dont la clause de non-concurrence (assortie d'une clause pénale) est

encore en application. La période d'état d'urgence sanitaire ne

dispensant pas le salarié de rechercher un nouvel emploi, faut-il en

déduire que durant cette même période le recrutement d'un

salarié - pourtant tenu par une clause de non-concurrence - par une entreprise

concurrente n'est pas sanctionnable ?

- sur l'aspect " astreinte ", elle interroge par sa potentielle dangerosité.

Un employeur qui se serait vu, par exemple, ordonner la délivrance sous

astreinte d'un document indispensable au déclenchement de l'indemnisation

chômage de son ex-salarié se trouverait mis à l'abri (en

terme de liquidation de l'astreinte) pendant toute la période d'état

d'urgence sanitaire plus 1 mois ? Les conséquences pour le salarié

pourraient alors être délétères…

=> Devra-t-il attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire pour faire

valoir un droit dont dépend le déclenchement de son indemnisation

chômage ?

Par le Service juridique - CFDT

2 avril 2020

*

Droit de retrait : puis-je l'utiliser à cause du Coronas-virus ?

QUE DIT LA LOI ?

Le droit de retrait est régi par l'article Article L4131-1 du code du

travail.

" Le travailleur alerte immédiatement l'employeur

de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle

présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi

que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes

de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut

demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre

son activité dans une situation de travail où persiste un danger

grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité

du système de protection. "

QUE DIT LA JURISPRUDENCE ?

Rappels de salaire en cas d'exercice du droit de retrait : la formation de référé

des prud'hommes peut statuer sur la légitimité du droit de retrait

même si un recours a par ailleurs été initié par

l'employeur.

Plusieurs salariés qui avaient constaté une situation potentiellement

dangereuse au sein de leur établissement avaient exercé leur droit

de retrait. Ils avaient constaté que la " peinture amiantée

" des rames de métro sur lesquelles ils effectuaient des opérations

de maintenance s'écaillait et que toutes leurs interventions sur cette

question auprès de leur employeur avaient été vaines.

Dans ce cas, l'employeur ne peut pratiquer de retenue sur salaire, sauf s'il

considère, sous le contrôle éventuel du juge, qu'il n'y

avait pas de motif raisonnable de cesser le travail (c. trav. art. L.4131-3;

cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806 ; cass. crim. 25 novembre 2008, n°

07-87650).

En parallèle, le comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement avait également